L'Aphantasie ou l'esprit aveugle

L'aphantasie, une particularité cognitive intriguante caractérisée par l'impossibilité à former des images mentales

Eva Nicolay

L’aphantasie peut être définie comme l'incapacité ou la difficulté à créer des images mentales. Cette particularité se retrouve chez environ 2 à 5% de la population, et elle est généralement présente dès la naissance, bien qu'il existe des cas acquis suite à des lésions cérébrales. La plupart des personnes aphantasiques déclarent que cela n’a pas un grand impact sur leur vie quotidienne, et certaines peuvent ne même pas se rendre compte de l'absence de visualisation mentale. Bien que cette particularité ait été décrite depuis plus de 100 ans, le terme "aphantasie" est relativement récent, et reste encore largement méconnu. Cela peut s'expliquer par le fait que les personnes concernées utilisent souvent des stratégies compensatoires non visuelles, ce qui leur permet de vivre sans jamais réaliser qu'elles fonctionnent différemment. Cela soulève la question de savoir quel rôle joue l’imagerie mentale dans nos processus cognitifs.

L’imagerie mentale est la capacité de visualiser des images dans notre esprit sans l’aide de la vue. Cette capacité est liée à l’imagination humaine et joue un rôle dans l’apprentissage, la mémoire et même la projection dans le temps et l’espace. Elle permet de tester mentalement différentes possibilités et offre une sorte d’expérience sensorielle simulée. Si ces expériences sont souvent appauvries par rapport à la réalité, voire absentes dans le cas de l’aphantasie, elles peuvent être extrêmement vivides chez certains. C’est le cas des personnes touchées par l’hyperphantasie ou encore, dans un contexte plus difficile, des personnes souffrant de PTSD (Syndrome de stress post-traumatique) ou de schizophrénie. L’étude des mécanismes sous-jacents à l’imagerie mentale pourrait aussi offrir des pistes pour comprendre certaines pathologies. Mais comment se forment ces images, et quels sont les mécanismes cérébraux impliqués ?

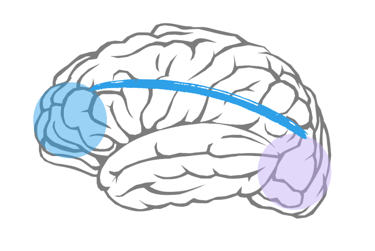

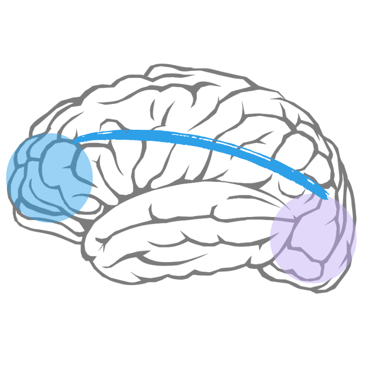

La controverse sur la nature de l’imagerie mentale a longtemps divisé les chercheurs. Certains pensaient qu’elle consistait en une visualisation interne semblable à la vision réelle, tandis que d’autres pensaient que les images mentales étaient plus abstraites, basées principalement sur le langage. Les progrès de la neuro-imagerie ont permis de démontrer que les cortex visuels sont impliqués dans la création d'images mentales, ce qui appuie la théorie de la visualisation interne tout en reconnaissant l'importance des éléments sémantiques. Toutefois, les mécanismes de l’imagerie mentale diffèrent de ceux de la vision réelle. Un modèle courant pour expliquer cela est celui de la "hiérarchie visuelle inversée". Selon ce modèle, la formation d'images mentales suit une voie cérébrale inverse à celle de la perception des images réelles : le cortex frontal envoie d'abord des signaux pour rechercher et combiner des informations en mémoire, puis celles-ci sont représentées dans les zones visuelles. Ce processus montre que l’imagerie mentale et la perception visuelle partagent certaines zones cérébrales, bien que l’intensité de l'image soit plus faible lorsqu’elle est imaginée plutôt que perçue.

Étudier le rôle de l’imagerie mentale dans les fonctions cognitives est difficile car c’est un phénomène complexe et très personnel. Mesurer directement l’imagerie mentale est un défi, et la plupart des études reposent sur des rapports subjectifs, ce qui complique les comparaisons entre individus. Certains chercheurs estiment que l’aphantasie pourrait simplement refléter une incapacité à rapporter l’expérience d’imagerie mentale. Ils suggèrent que, comme nous ne pouvons pas comparer directement nos expériences internes, deux personnes pourraient juger très différemment une visualisation similaire. Ainsi, ils suggèrent que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que les personnes aphantasiques utilisent en réalité des stratégies visuelles inconscientes qu’ils décrivent a posteriori comme des stratégies substanciellement différentes. Cependant, les études récentes tendent plutôt à montrer que l’aphantasie est associée à des différences neuronales et comportementales objectives. Par exemple, les personnes aphantasiques semblent compenser en activant des zones cérébrales alternatives pendant les tâches impliquant normalement l’imagerie mentale.

Une preuve supplémentaire de la réalité de l’aphantasie provient de l’observation des réflexes pupillaires. On sait que la pupille se contracte en présence de lumière et se dilate dans l’obscurité, mais il a été découvert que ce réflexe est également influencé par la richesse de l’imagerie mentale. Les personnes aphantasiques présentent une réponse pupillaire significativement plus faible, ce qui pourrait être un bon indicateur de la faible intensité de leur imagerie mentale. Ces données appuient donc l’existence objective de l’aphantasie.

Aphantasie et mémoire épisodique

L’aphantasie peut également avoir des impacts sur divers domaines cognitifs. Par exemple sur la mémoire épisodique, qui est la capacité à se rappeler d’événements passés. Au 19e siècle, Francis Galton a mis en évidence l’importance de l’imagerie mentale dans la mémoire épisodique. En effet, il s’est rendu compte que la majorité des participants interrogés se remémorait des événements passés en les rejouant visuellement dans leur tête, ce qui venait confirmé une théorie dont les origines remontent à Aristote et qui suppose un rôle clé de l’imagerie dans la mémoire. chez les personnes aphantasiques, la mémoire épisodique semble moins détaillée. Cependant, cela ne touche que les aspects visuels ! Ainsi, les émotions, pensées et autres aspects des souvenirs sont rapportés aussi bien que chez des individus contrôles. Selon certains chercheurs, ce déficit rapporté de mémoire épisodique refléterait en réalité une difficulté à rechercher le souvenir puisque les personnes touchées par l’aphantasie ne dispose pas des indices visuels normalement utilisés lors de la récupération en mémoire.

L’aphantasie touche surtout l’imagerie mentale volontaire et certaines études suggèrent que les images mentales involontaires pourraient rester intactes. Par exemple, les personnes aphantasiques peuvent encore apprendre des associations visuelles, comme lorsqu’une image d’un objet en noir et blanc leur fait imaginer la couleur de cet objet. Cela pourrait être dû à des processus inconscients d’imagerie mentale involontaire. Cependant, le débat reste ouvert puisque les personnes aphantasiques rapportent des rêves moins vivaces et qu’ils sont moins sujets aux intrusions visuelles mnésiques et aux hallucinations, deux autres exemples de l’activité d’imagerie mentale involontaire

Difficulté de lecture : difficile ✦✦✦

Pour aller plus loin : Cette dissociation possible entre imagerie volontaire et involontaire pourrait s’expliquer par le fait que les processus volontaires exigent un plus grand contrôle de la part des régions frontales. Or, une étude récente a pu mettre en évidence une diminution de la connectivité entre les régions frontales et les régions occipitales chez les personnes touchées par l’aphantasie. Ce n’est pas sans rappeler la dissociation entre attention volontaire et involontaire. L’implication de la connectivité fronto-occipitale dans les causes de l’aphantasie est d’ailleurs aussi soutenue par certaines études ayant montré un déficit d’attention visuelle chez les personnes touchées

Moindre connectivité ➜ Moindre contrôle de la part du cortex frontal

Aphantasie et mémoire de travail

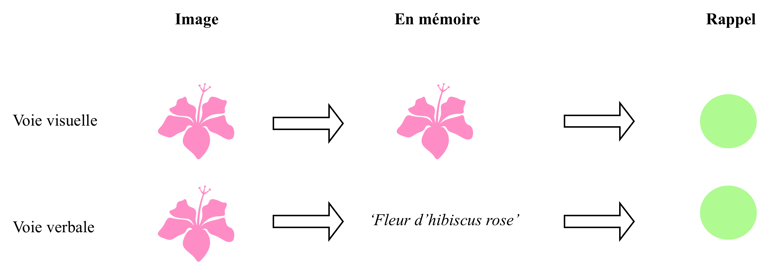

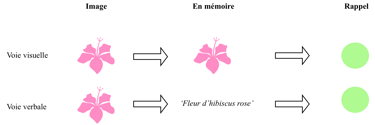

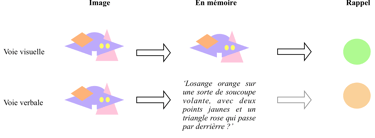

Qu’en est-il de la mémoire de travail ? Cette fonction cognitive nous permet de retenir des informations pendant quelques secondes voire minutes et de les manipuler, par exemple pour réaliser des calculs mentaux. On considère qu’elle se divise en deux voies : l’une permet de traiter les informations verbales (ex : retenir une liste de mot et les replacer dans un ordre alphabétique) et l’autre permet de traiter les informations visuelles (ex : retenir à quoi ressemblent une série de maisons et les classer selon ses préférences esthétiques).

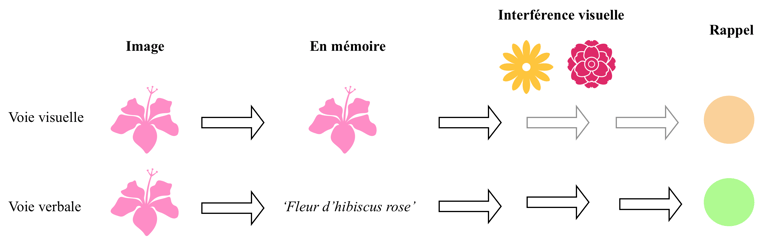

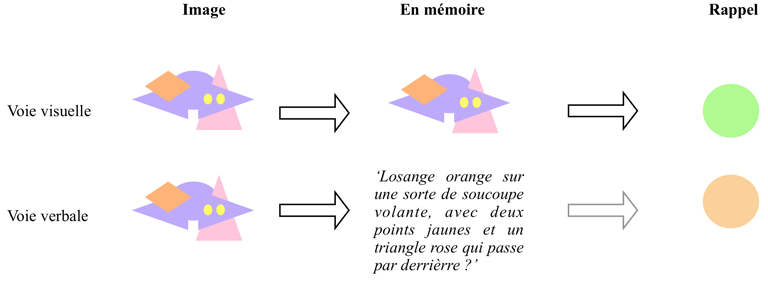

Selon certains chercheurs, il n’y pas de différence entre l’imagerie mentale et la mémoire de travail visuelle. Les personnes aphantasiques n’ayant pas ou presque pas d’imagerie mentale devraient donc avoir des difficultés de mémoire de travail visuelle. Cependant, ce n’est pas ce qu’on observe. En effet, les personnes aphantasiques ont d’aussi bonnes performances en mémoire de travail visuelle que n’importe qui, elles n’utilisent juste pas les même stratégies ! En effet, l’utilisation de l’imagerie mentale dans les tâches de mémoire de travail peut tout à fait être contournée par l’utilisation de stratégies alternatives et ce, même au sein de la population générale. Ainsi, les personnes aphantasiques auraient recours à une stratégie verbale qui consiste à décrire mentalement les éléments importants d’une image et à les encoder sous une forme langagière. Ce n’est pas parce que la mémoire de travail a deux voies de traitements qu’elle utilise systématiquement la voie visuelle pour les informations visuelles et la voie langagière pour les informations verbales. Jusqu’à un certain point, toute information visuelle est aussi verbalisable, et inversément ! Encore mieux, en utilisant ces stratégies alternatives, les personnes aphantasiques peuvent éviter certaines interférences visuelles qui dégradent les capacités de mémoire de travail visuelle et ainsi réaliser de meilleures performances que les personnes qui utilisent une stratégie visuelle. On soupçonne quand même que, dans les tâches de mémoire avec haute précision visuelle, les personnes aphantasiques ont un peu plus de difficultés, mais ça ne semble pas affecté leur quotidien.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour des informations visuelles simples, la voie verbale peut être aussi efficace que la voie visuelle

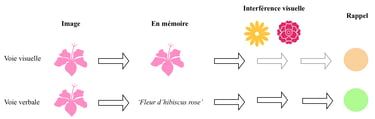

Si on présente plusieurs images après l'image à retenir, ces nouvelles images vont entrer en concurrence avec celle qu'on doit retenir. Cette interférence peut diminuer la performance de rappel

La voie verbale est moins sensible aux interférences visuelles, elle peut donc mener à de meilleures performances

Certaines informations visuelles sont plus difficiles à verbaliser. Si la tâche de rappel est simple, ça ne va pas entraîner trop de problème, Par contre si la tâche de rappel demande une haute précision (par exemple : choisir entre l'image à retenir et d'autres images très similaires) alors l'utilisation de la voie verbale peut amener à une plus faible performance

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aphantasie et empathie

L’empathie peut être définie comme ‘la capacité à inférer et partager les expériences émotionnelles et sensorielles d’autrui’. Elle peut être décomposée en un processus cognitif et un processus affectif. L’empathie cognitive, nous permet d’imaginer la perspective d’une autre personne et de lui inférer des états mentaux tout en reconnaissant que ceux-ci peuvent être distincts des notres. L’empathie affective quant à elle induit une réponse émotionnelle automatique simulant les états mentaux perçus chez une autre personne. Les empathies cognitive et affective sont étroitement liées et s'influencent mutuellement. Ainsi, notre état émotionnel au moment où nous nous connectons émotionnellement avec autrui influence la façon dont nous percevons cognitivement l'état émotionnel de ce dernier. De même, notre compréhension de l’état émotionnel d'autrui impacte notre empathie affective. Pour Monzel et al. (2023), une autre distinction est à considérer ; celle entre l’empathie pour une expérience qui se déroule devant nos yeux et l’empathie pour des événements rapportés. Cette distinction est particulièrement pertinente dans le cadre de l'aphantasie puisque l'empathie pour des évènements rapportés, qui est souvent celle investiguée par les questionnaires, est impactée par nos capacités d’imagerie mentale. Par exemple, avoir une moins bonne imagerie mentale rend difficile le fait de ses mettre à la place de personnages de fiction dans des livres ou des films. De même, lorsqu’on fait lire à des personnes aphantasiques des scénarios effrayant, leur réponse physiologique est plus faible que dans la population générale. Plus intéressant encore, lorsqu’on accompagne les descriptions de scénarios par des images, l’effet disparait et l’empathie des personnes avec aphantasie rejoint le niveau de celle de la population générale. Ces données suggèrent que la visualisation de l’expérience d’autrui serait un amplificateur d’émotions et que le déficit d’empathie observé en cas d’aphantasie est grandement médiée par le manque d’imagerie mentale. D'ailleurs, c'est le composant cognitif de l'empathie qui semble le plus touché, autrement dit celui qui repose sur la prise de perspective et donc, dans une certaines mesures, sur l'imagerie mentale. Les questionnaires qui ne proposent que des descriptions seraient donc biaisés par les potentielles difficultés de visualisation mentale et il serait intéressant de continuer les recherches sur l’empathie des personnes aphantasiques par d’autres moyens puisque le manque d’études actuelles ne permet pas de former un consensus. En effet, d’autres données suggèrent des difficultés des personnes aphantasiques qui pourraient, elle-aussi médier ou expliquer le manque l’empathie. Ainsi elles tendent a avoir un plus grand score aux tests d’autisme et à moins bien reconnaître les émotions sur des visages. De même les personnes aphantasiques rapportent parfois de moindre capacités sociales.

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental de gravité variable caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales, une sensibilité sensorielle accrue, et un relatif manque d’imagination. Ce manque d’imagination se manifeste notamment par des comportements de jeu moins riches et des dessins moins imaginatifs chez les enfants. Cependant, l’imagination ne se limite pas à sa composante visuelle et les personnes aphantasiques peuvent en avoir sous d’autres formats, comme tend à le montrer la présence d’écrivains dépourvus d’imagerie mentale. Il y a donc un recouvrement entre imagination et imagerie mentale bien que ce recouvrement ne soit pas complet. Notons d’ailleurs que l’étymologie même du mot ‘aphantasie’ désigne en grec une absence d’imagination .

Lorsqu’ils remplissent les questionnaires d’autisme, on remarque également que les personnes aphantasiques ont des scores plus faibles dans la sous-échelle mesurant la théorie de l’esprit. Cela rejoint les études sur l’empathie puisque la théorie de l’esprit, déficitaire également chez les autistes, est fortement liée voire confondue à l’empathie cognitive. De nouveau, cela pourrait s’expliquer par la difficulté à se mettre mentalement en situation et à prendre la perspective d’autrui.

Notons cependant que la présente étude ne fournissait aucun support visuel à ses participants et qu’il serait dès lors intéressant de comparer les performances des personnes avec TSA (trouble du spectre autistique) à celles de personnes aphantasiques lors de mises en situation visuelles afin de déterminer si un lien persiste.

Nous en savons encore peu sur l’aphantasie et son impact sur les fonctions cognitives. En effet, beaucoup d’études se concentrent sur des rapports subjectifs et peu investiguent le sujet de manière systématiques et via des instruments standardisés. Une autre difficulté est l’utilisation par les personnes touchées de stratégies compensatoires tout aussi efficace et qui leur permettent de mener leur vie sans ressentir de déficits. Comme nous l’avons vu, en raison de cette différence de fonctionnement, les performances des personnes aphantasiques pourraient être inférieures, égales voire supérieures à ceux de la population générales selon les contextes et les exigences particulière des tâches. Très positives pour les personnes aphantasiques, ces stratégies compensatoires complexifient aussi les recherches.

Une hypothèse parfois évoquée pour expliquer cette différence de fonctionnement est le recours plus important pour les personnes aphantasiques à leur cortex pariétal (l’aire cérébrale notamment responsable des aspects visuels spatiaux) qui leur permettrait de stocker des informations visuelles sous un format plus abstrait. Cette hypothèse est soutenue par le fait que leur mémoire de travail spatiale ne semblent pas atteintes, laissant supposé une voie dorsale intacte (voie du 'Où'). Ainsi Certains chercheurs suggèrent que ce serait uniquement la voie visuelle ventrale (voie du 'Quoi') qui serait touchée dans l’aphantasie. Cette hypothèse permettrait également d’expliquer leur moindre reconnaissance des émotions faciales puisque cette capacité serait sous-tendue par l’activité de la voie visuelle ventrale.

Malgré ses challenges, L'étude de l'aphantasie ouvre des portes vers une meilleure compréhension de l'imagerie mentale et nous montre encore les grandes capacités d'adaptations du cerveau humain.

Bibliographie

Dance, C. J., Jaquiery, M., Eagleman, D. M., Porteous, D., Zeman, A., & Simner, J. (2021). What is the relationship between Aphantasia, Synaesthesia and Autism?. Consciousness and Cognition,89,103087. https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103087

Dance, C. J., Ipser, A., & Simner, J. (2022). The prevalence of aphantasia (imagery weakness) in the general population. Consciousness and Cognition, 97, 103243. https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103243

Dawes, A. J., Keogh, R., Robuck, S., & Pearson, J. (2022). Memories with a blind mind: Remembering thepast and imagining the future with aphantasia. Cognition, 227, 105192. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2022.105192

Furmanski, C. S., & Engel, S. A. (2000). An oblique effect in human primary visual cortex. Nature neuroscience, 3(6), 535-536. https://doi.org/10.1038/75702

Gonzalez-Liencres, C., Shamay-Tsoory, S. G., & Brüne, M. (2013). Towards a neuroscience of empathy: ontogeny, phylogeny, brain mechanisms, context and psychopathology. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 37(8), 1537-1548. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.05.001

Gu, X., & Han, S. (2007). Attention and reality constraints on the neural processes of empathy for pain. Neuroimage, 36(1), 256-267. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2007.02.025

Hoenen, M., Schain, C., & Pause, B. M. (2013). Down-modulation of mu-activity through empathic top-down processes. Social Neuroscience, 8(5), 515-524. https://doi.org/10.1080/17470919.2013.833550

Jacobs, C., Schwarzkopf, D. S., & Silvanto, J. (2018). Visual working memory performance in aphantasia. Cortex, 105, 61-73. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2017.10.014

Kay, L., Keogh, R., Andrillon, T., & Pearson, J. (2022). The pupillary light response as a physiological index of aphantasia, sensory and phenomenological imagery strength. Elife, 11, e72484. https://doi.org/10.7554/eLife.72484

Keogh, R., Wicken, M., & Pearson, J. (2021). Visual working memory in aphantasia: Retained accuracy and capacity with a different strategy. Cortex, 143, 237-253. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.07.012

Li, B., Peterson, M. R., & Freeman, R. D. (2003). Oblique effect: a neural basis in the visual cortex. Journal of neurophysiology, 90(1), 204-217. https://doi.org/10.1152/jn.00954.2002

Monzel, M., Keidel, K., & Reuter, M. (2023). Is it really empathy? The potentially confounding role of mental imagery in self-reports of empathy. Journal of Research in Personality, 103, 104354. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2023.104354

Monzel, M., Dance, C., Azañón, E., & Simner, J. (2023). Aphantasia within the framework of neurodivergence: Some preliminary data and the curse of the confidence gap. Consciousness and Cognition, 115, 103567. https://doi.org/10.1016/j.concog.2023.103567

Nummenmaa, L., Hirvonen, J., Parkkola, R., & Hietanen, J. K. (2008). Is emotional contagion special? An fMRI study on neural systems for affective and cognitive empathy. Neuroimage, 43(3), 571-580. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.08.014

Palermo, L., Boccia, M., Piccardi, L., & Nori, R. (2022). Congenital lack and extraordinary ability in object and spatial imagery: An investigation on sub-types of aphantasia and hyperphantasia. Consciousness and Cognition, 103, 103360. https://doi.org/10.1016/j.concog.2022.103360

Pearson, J. (2019). The human imagination: the cognitive neuroscience of visual mental imagery. Nature reviews neuroscience, 20(10), 624-634. https://doi.org/10.1038/s41583-019-0202-9

Pounder, Z., Jacob, J., Evans, S., Loveday, C., Eardley, A. F., & Silvanto, J. (2022). Only minimal differences between individuals with congenital aphantasia and those with typical imagery on neuropsychological tasks that involve imagery. Cortex, 148, 180-192. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.12.010